研三学生小林用三个月实习工资买下玻色因面霜,只为对抗初老。而实验室里,研究皮肤成分十多年的李教授却指出:当四位数价格与“抗衰神成分”绑定,我们究竟在为科学买单,还是为营销话术付费?

#抗衰焦虑下的集体盲信# 某红书50万篇笔记里,无数消费者将玻色因面霜当“皮肤养老保险”。但当实验室数据遇上真实皮肤状态,这场神话或许该祛魅了——玻色因的短期效果确实存在,但长期使用可能正在透支皮肤自身修复力。

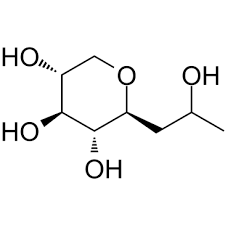

玻色因的作用机制解析:皮肤“房子”的修补逻辑

皮肤衰老的“房子维护”模型

年轻皮肤像新房:物业(修复机制)勤恳巡逻,维修资金(细胞能量)充足,材料库(胶原蛋白、弹性纤维等)齐全。随年龄增长,“老小区”问题显现:物业懈怠、资金短缺、材料库空置——这就是皮肤松弛、皱纹产生的真相。

皮肤衰老的核心矛盾:不是“房子”质量变差,而是三重退化——

- 修复机制(物业)活性下降

- 能量信号(维修资金)供应不足

- 结构材料(胶原蛋白等)合成减少

玻色因的“单一材料修补”逻辑

玻色因像“突击工程队”:绕过皮肤自身调节机制,挪用“维修预算”只采购短链GAG(糖胺聚糖) 这一种“砖头”,强行修补所有“墙面”。短期房子(皮肤)看似变新,但其他关键结构(保湿屏障、抗氧化系统)因资金被挤占而逐渐失修。

小贴士:区分成分优劣的黄金标准——看它是“激活自身修复”还是“替代修复”。前者如视黄醇,后者如玻色因,需警惕资源透支风险。

短期效果:即时改善的真相

玻色因的短期价值不容否认。核心成分C木糖苷能诱导皮肤合成GAG,这种物质像海绵般锁住水分,使用后2小时皮肤含水量可提升30%。消费者反馈“皮肤变饱满”“细纹变浅”,正是GAG的即时填充效果。

但需明确:这种改善是物理性填充,类似给气球充气,并非真正意义上的抗衰修复。

长期风险:被忽视的皮肤透支危机

玻色因GAG与天然GAG的本质差异

皮肤天然GAG是“多元建材”:胶原蛋白(承重墙)、弹性纤维(弹簧支架)、透明质酸(填充泡沫)协同作用。而玻色因合成的GAG是“单一短链结构”,仅能实现基础填充,无法替代天然GAG的复杂功能。

避坑提醒:警惕“浓度越高越好”——玻色因浓度超过3%会加剧单一材料堆积,挤压天然GAG合成资源,导致皮肤“营养不良”。

竞争抑制:皮肤自愈力的隐形杀手

某莱雅参与的研究论文明确指出:玻色因GAG会竞争抑制天然GAG合成。就像外来资本垄断建材市场,本土工厂(皮肤自身合成机制)因无订单而停工。这解释了为何有人反馈“用久后皮肤更干”——天然保湿因子合成被抑制,屏障功能逐步退化。

科学依据:被营销掩盖的研究结论

论文里的“隐藏风险”

在玻色因生物活性研究中,品牌方研究人员承认:外源性GAG会降低皮肤自身合成效率。但这一关键发现被“促进胶原蛋白”的宣传话术掩盖。学术界共识是:任何成分都需遵循“皮肤生态平衡”原则,单一干预可能引发连锁反应。

同类物研究的警示

C木糖苷的化学同类物在眼睛、骨骼组织实验中表现出细胞增殖抑制效应。虽皮肤外用风险较低,但长期积累可能影响成纤维细胞活性——这正是合成胶原蛋白的关键“工人”。

理性使用指南:3条黄金法则

法则1:短期救急,周期使用

适用场景:婚礼、面试等重要场合前1-2周。

用法:连续使用不超过14天,停用期间需补充神经酰胺和角鲨烷修复屏障。

使用公式:玻色因面霜(早)+ 含神经酰胺精华(晚),形成“日间填充+夜间修复”闭环。

法则2:浓度选择的安全阈值

临床数据显示:2%-3%是玻色因的“效果安全线”。高于5%的产品不仅性价比低,还会加剧皮肤依赖风险。建议优先选择2%浓度的产品,如某品牌修丽可AGE面霜。

法则3:搭配抗氧成分降低风险

玻色因会消耗皮肤抗氧化资源,需搭配维生素C或麦角硫因。例如:

- 早:玻色因面霜+VC精华

- 晚:神经酰胺修复霜+玻色因眼霜(局部使用更安全)

结论:祛魅抗衰,回归皮肤本质

玻色因不是“毒药”,但绝非“神药”。它像皮肤的“速效救心丸”,能短期改善状态,却无法根治衰老。真正的抗衰应该是:通过健康作息+基础保湿+适度功效成分,唤醒皮肤自身修复力。

终极思考:当我们为千元面霜买单时,买的是成分本身,还是“我在抗衰”的心理安慰?记住,皮肤的年轻态,永远建立在尊重生理规律的基础上。

你用过玻色因产品吗?欢迎在评论区分享“短期惊艳,长期失望”的真实体验。

评论列表 (0条):

加载更多评论 Loading...